Libertad capitalista —si hay capital, hay libertad— podría ser un buen calificativo para reflejar el espíritu contemporáneo. O el Zeitgeist, tal como lo diría el entrañable Hipster Hitler. En un sentido amplio: la hegemonía de la burguesía, de la corporación, de los bancos y de la fina capa de democracia popular que los cubre es algo que nos acompaña desde que la Revolución Industrial tomó velocidad de crucero, pasadas las revoluciones nacionalistas del 48. De 1848. (La actualidad está sobrevalorada.)

Libertad capitalista —si hay capital, hay libertad— podría ser un buen calificativo para reflejar el espíritu contemporáneo. O el Zeitgeist, tal como lo diría el entrañable Hipster Hitler. En un sentido amplio: la hegemonía de la burguesía, de la corporación, de los bancos y de la fina capa de democracia popular que los cubre es algo que nos acompaña desde que la Revolución Industrial tomó velocidad de crucero, pasadas las revoluciones nacionalistas del 48. De 1848. (La actualidad está sobrevalorada.)

Sin embargo, las bases del pensamiento característico de estos tiempos cada vez menos remotos surgen un siglo antes. Sirvieron como combustible y contrapunto de la primera revolución moderna. La Revolución casi por antonomasia que aún hoy inspira esperanza y terror. La que empezó desmontando la prisión parisina de la Bastilla en 1789 —liberando de ella a siete escasos y pobres diablos que volvieron a ingresar en otras prisiones en pocos días. Unas décadas antes, algunos pensadores hoy en las sombras establecieron las bases de un nuevo modelo de sociedad civil, de una nueva relación del hombre con el hecho religioso y de un concepto nuevo de humanidad.

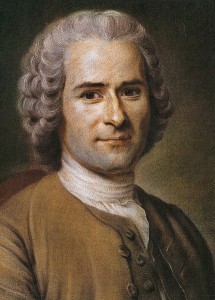

Los filósofos de la Ilustración —no solo francesa— son hoy en día conocidos por una figura clave que estableció las bases de lo que aún hoy denominamos «contrato social». Jean-Jacques Rousseau, desde su retiro campestre, plantó la semilla de casi toda la política moderna, pero también del concepto —decimonónico, pero que pervive hasta nuestros días— de romanticismo literario. El pensamiento de Rousseau está en los genes de algunos comunistas ortodoxos, de muchos socialdemócratas heterodoxos y de no menos rabiosos liberales. De forma bien adecuada, vistos los consecuentes, Rousseau fue un paranoico obsesionado consigo mismo. Un ser mezquino y poco original que definió su pensamiento contra una visión radicalmente avanzada del ser humano y la sociedad. Un modo de pensar que Rousseau contribuyó, en la medida de las inmensas posibilidades que le ofreció su fama, a oscurecer y expulsar de la primera línea del pensamiento filosófico hasta hoy.

Por esos derroteros nos lleva A Wicked Company, un tomo de Philipp Blom en el que desfilan ante nosotros una serie de personajes claves para el pensamiento de la Ilustración, más o menos olvidados e incluso en algún caso físicamente borrados de la faz de la Tierra. El salón de la casa parisina de Paul Henri Thiry, barón de Holbach, se presenta ante nosotros como un vértice de la historia del pensamiento humano. Un lugar donde, entre 1750 y 1780, se dieron discusiones que aún hoy harían escupir bilis —y costarían la vida de quien las fomentara en algunos lugares.

El barón de Holbach reunía en su mesa, dos veces por semana, a algunos de los pensadores más brillantes del final del Ancien Régime para, con la confianza de encontrarse entre vinos y mentes igualmente excepcionales, poner en solfa la trascendencia del alma, la dualidad de mente y materia, la moral cristiana, la política absolutista, el colonialismo europeo y otros temas de similar tonelaje. Las profesiones de ateísmo radical en un mundo donde se quemaban supuestos herejes en piras públicas eran una cuestión delicada, y solo la amenaza de la destrucción mutua y la confianza entre caballeros daba cohesión a un salón donde —naturalmente— también había disputas, tensiones, enemistades e historias de amor entre el frufrú y las pelucas.

El economista, polemista y mala persona en general (a decir de Nietzsche) Galiani; el utilitarista y ponente de la igualdad humana Helvétius —que con su tratado De l’esprit casi consigue que los quemaran a todos; el deísta y sin embargo abate Raynal que escribió vehementemente contra el colonialismo; entre otras luminarias de las letras y las ciencias europeas —Buffon, Hume, Gibbon, Adam Smith, d’Alembert… Todos ellos, asistidos por las excepcionales dotes de anfitrión del barón de Holbach, debatían con —y contra— el más hábil de todos, su primus inter pares: Denis Diderot.

Recordamos a Diderot por el ingente esfuerzo de producción y coordinación que supuso la Enciclopedia, incluso negándole el mérito del corredor solitario de fondo con una atribución compartida con d’Alembert que se ajusta solo parcialmente a la realidad (D’Alembert se retiró en 1757). Sin embargo, el Diderot escéptico y ateo que veía a todos los miembros de la especie humana como iguales en potencia ha sido barrido a conciencia. Ni siquiera sus restos, destruidos en un arrebato de furia revolucionaria, existen ya. Pero la pregunta es muy pertinente: ¿quién era Diderot?

Denis Diderot. El hombre que no usaba peluca en un tiempo en el que la peluca empolvada era como hoy la corbata. El padre que quiso dar a su hija una educación digna, solo para ser traicionado póstumamente por ella —escandalizada por la impiedad de la obra no publicada de su padre, la censuró sistemáticamente. El pensador que prefiguró el evolucionismo de Darwin, el auténtico poder del sexo antes que Freud y una forma primitiva del comunismo de Marx. El moralista que afirmaba que cualquier práctica sexual sin excepciones era aceptable con la única condición del consentimiento informado de sus participantes, el hasta que la muerte os separe una imbecilidad y los hijos una bendición —dentro o fuera del matrimonio.

Rousseau y Diderot fueron los mejores amigos, pero Diderot era demasiado urbano, demasiado artificial, demasiado entregado a la duda. Rousseau necesitaba ante todo seguridad y la encontró en el rechazo de todo lo que su amigo propugnaba. Se hizo deísta y abogó por el retorno a un estado mítico de salvajismo natural como única salvación moral del hombre. Propuso una estructura social de libertades nominales impuestas por un código moral estricto, que incluía la pena de muerte para los delitos de pensamiento. Pontificó sobre las bondades de la educación mientras abandonaba, uno tras otro, a cinco hijos naturales en un orfanato. Y destruyó todas sus relaciones en sucesivos arrebatos paranoicos que llegaron hasta su autobiografía póstuma, las Confesiones.

Si las piezas del pensamiento de Rousseau os parecen familiares hoy es porque podéis encontrarlas dispersas en muchos nidos, desde los totalitarismos de mediados del siglo XX —completos en sus manías persecutorias y su necesidad de conformidad no solo externa, sino también interna— hasta los ecologismos contemporáneos. Rousseau ganó la mano en vida y la partida entera para la posteridad. Diderot quedó como un oscuro enciclopedista, sensualista en sus ratos libres, que nunca sintetizó su pensamiento en un «sistema» a la manera de filósofos más exitosos —e infinitamente más aburridos, como Kant o Hegel. A Diderot, en fin, le costó muy cara su festiva reinterpretación del cura ateo Jean Meslier en su obrita Dithrambe sur Fêtes des Rois:

Y con las tripas del último sacerdote estrangulemos al último rey.

Va siendo hora de practicar algo de sano revisionismo.